Me llamo Lucy, tengo 47 años y llevo casada con Dave más de dos décadas. Nuestros dos hijos adultos vienen a cenar los domingos, pero la mayoría de los días estamos solos: café por la mañana, compras y charlas informales sobre la temperatura del termostato.

Era un amor tranquilo y cómodo que creías inquebrantable… hasta un martes por la noche de marzo, cuando el dormitorio se sintió extrañamente vacío.

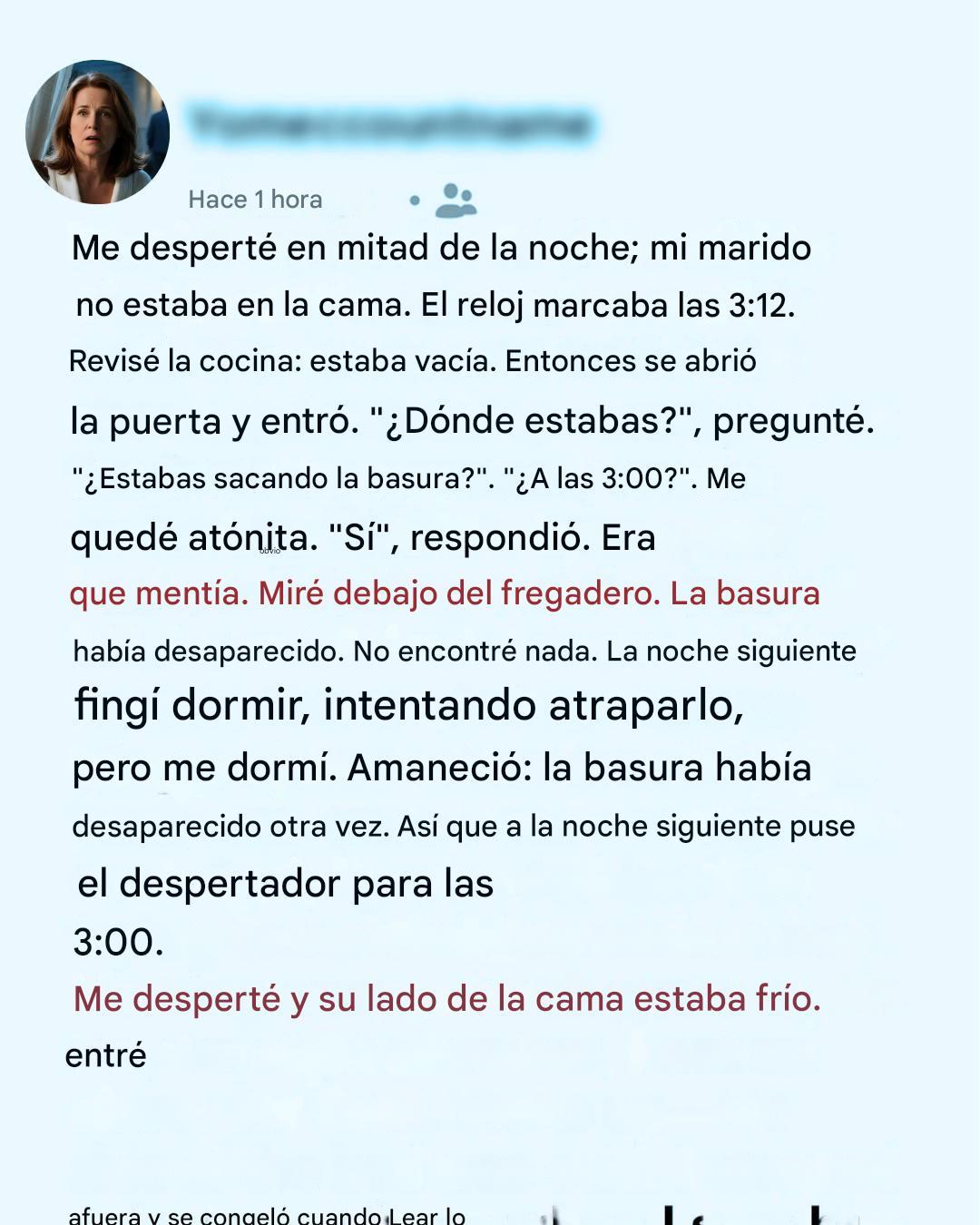

Me di la vuelta, buscando el calor familiar del cuerpo de Dave, pero solo encontré sábanas frías. Los números rojos del despertador brillaban: 3:12.

Me senté y escuché. Nuestra casa de Maplewood emitía sus crujidos y suspiros habituales, pero esta noche estaba en completo silencio, como si contuviera la respiración.

“¿Dave?” susurré en la oscuridad.

Nada.

Bajé las escaleras. La cocina estaba en silencio, la luz de la luna caía sobre la encimera. Ni un vaso de agua. Ni pasos. Ni rastro de él.

Y entonces… un crujido. La puerta principal se abrió. El corazón me dio un vuelco. Dave entró y cerró la puerta sin hacer ruido.

—Dios, me asustaste —dije, ajustándome la bata—. ¿Dónde estabas?

Se quedó paralizado, lo suficiente para que me diera cuenta, y luego se encogió de hombros. “Acabo de sacar la basura”.

“¿A las tres de la mañana?”

—Sí. No pude dormir… Pensé en intentarlo. —Su tono era ligero, pero sus ojos evitaron los míos.

Durante veintidós años, este hombre nunca había sacado la basura voluntariamente, especialmente al amanecer.

¿Desde cuándo sacas la basura?

Sonrió rápidamente y se alejó por el pasillo sin responder.

A la mañana siguiente, miré debajo del fregadero. El cubo de basura estaba vacío y acababan de poner la bolsa. Así que no había mentido.

Aun así, algo no encajaba. Tarareaba mientras preparaba café, me besó la frente y me preguntó por mis planes. Todo era normal… pero algo me tiraba como un hilo que se deshace.

“¿Dormiste bien?”, pregunté.

—Como un niño —rió—. ¿Y tú?

—Vale. —Tomé un sorbo de café, aunque sabía completamente diferente—. Sigo sin entender por qué sacas la basura a las tres de la mañana.

Su mano se detuvo sobre el vaso, solo un segundo. Luego se encogió de hombros. «Estaba lleno. Quería sacarlo antes de que llegara el camión. ¡¿Cometí algún delito?!».

Esa noche, fingí ver Netflix, decidida a verlo. Pero el cansancio me venció; me desperté al amanecer y vi que la basura ya no estaba y que Dave estaba duchándose.

“Te levantaste temprano”, dijo.

“No pude dormir. ¿Y tú?”

“Dormí profundamente. Saqué la basura y no me moví.”

El jueves tenía un plan. Puse la alarma de mi teléfono a las 2:55 a. m. y la escondí debajo de la almohada.

Cuando vibró, el lado de la cama de Dave ya estaba vacío. Y frío.

Me acerqué sigilosamente a la ventana.

La calle estaba tranquila bajo las luces del porche… y allí estaba él.

De pie en el porche de la casa azul al otro lado de la calle.

Dom Betty.

Recién divorciada. Césped perfecto. Pantalones de yoga usados como vestidos de noche.

La luz del porche se encendió, revelando a Betty con un vestido rojo de seda y el pelo suelto. No se parecía en nada a mí; era igualita a la mujer que había criado a sus hijos, soportado pérdidas de empleo, funerales y veintidós años de noches de martes.

Ella lo rodeó con sus brazos.

La atrajo hacia sí. Se besaron: hambrientos, atrevidos, juveniles.

Vi a mi marido convertirse en alguien que no reconocí.

Él susurró algo que la hizo reír, y su voz resonó por la calle silenciosa. Luego se fue a casa, y ella se quedó en la puerta como si lo despidiera a la batalla.

Tuve unos segundos antes de que entrara.

Continúa en la página siguiente: