Todo empezó con una llamada telefónica en una mañana tranquila, de esas en las que la luz del sol calienta la mesa de la cocina y te permites creer que la vida por fin podría abrirse. Durante quince años, mi mundo giró en torno a mi floristería, Bloom & Blossom: viajes al mercado antes del amanecer, noches enteras preparando bodas, vacaciones dedicadas a la creación de arreglos para fiestas a las que nunca asistía. Vender la floristería fue difícil, pero sentí que era el paso correcto. Quería una vida que no girara solo en torno al trabajo. Quizás viajaría. Quizás volvería a estudiar. Quizás simplemente respiraría por una vez.

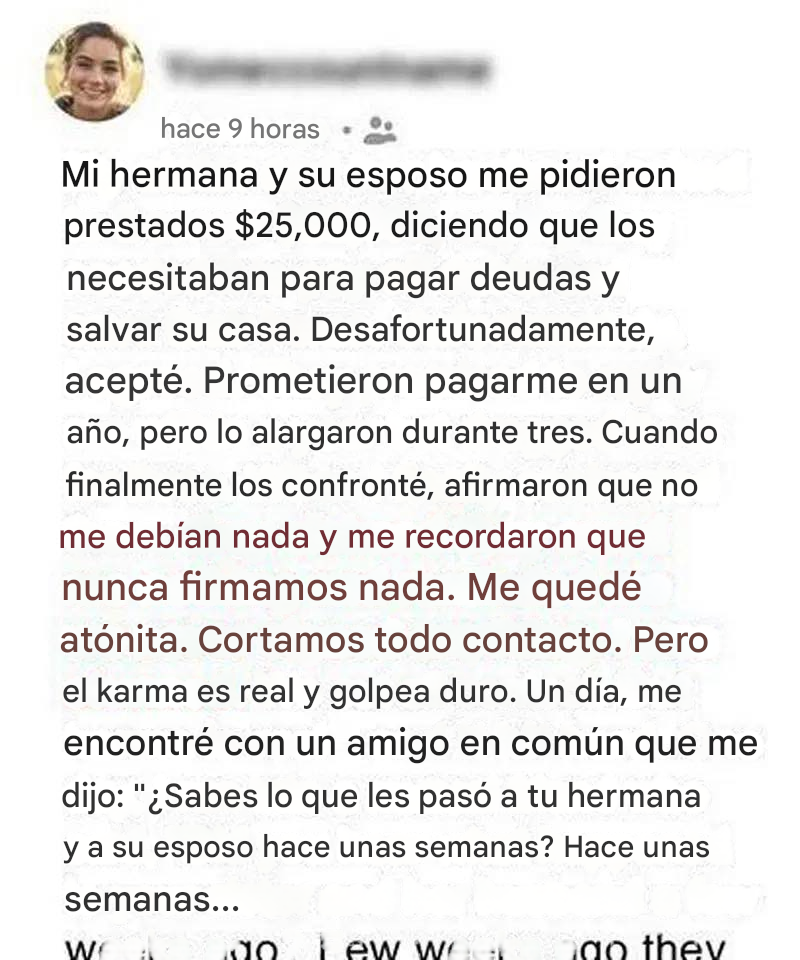

El dinero de la venta no me cambió la vida, pero era lo máximo que había tenido en una sola vez. Suficiente para darme opciones. Suficiente para soñar. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con el café enfriándose a mi lado, cuando mi hermana Lisa llamó. Su voz transmitía una tensión que reconocí al instante.

“Ivy… ¿puedo ir a tu casa? Por favor”.

Veinte minutos después, estaba en mi cocina, cogiendo una taza de la que nunca bebía. Tenía el pelo sin lavar, las uñas mordidas, la rodilla le daba vueltas sin parar. No hubo precalentamiento ni charla intrascendente.

“Estamos perdiendo la casa”.

Lo soltó todo con frases cortas y temblorosas. La constructora de Rick se estaba desmoronando. Las deudas se acumulaban. La hipotecaria estaba a punto de cerrar. Ya habían intentado con sus padres, pero seguía sin ser suficiente. Se habían quedado sin opciones.

“¿Cuánto?”, pregunté. Ese siempre había sido mi papel en la familia: la que arreglaba las cosas.

Lo susurró como si admitiera un pecado. “Veinticinco mil”.

Casi la mitad de mis ahorros. La mitad de mi recién descubierta libertad. Pero esta era mi hermana, la chica que se escondía en mi cama durante las tormentas, la mujer que me sostuvo durante mi divorcio. Decir que no me parecía impensable. Así que acepté.

Rick vino más tarde ese día a firmar un contrato de préstamo básico que imprimí en línea. Parecía vacío, avergonzado. “Nos estás salvando. No lo olvidaré”.

Le creí. Porque en aquel entonces, todavía creía que las palabras importaban.

Su cuenta recibió el dinero a la mañana siguiente. Lisa llamó, llorando de alivio, dándome las gracias una y otra vez. Durante un tiempo, me convencí de que había hecho lo correcto. De que esto era lo que hacía la familia.

Luego vino el silencio.

Seis meses. Ocho. Un año. Ni una palabra sobre la devolución. Nada de conversaciones sobre presupuestos. Nada de pequeños esfuerzos. En cambio, mi teléfono se llenó de fotos de escapadas de fin de semana, ropa nueva, catas de vino, cenas elegantes. Rick incluso compró una camioneta que valía más que su hipoteca. Lisa publicó fotos de Disney con el título “creando recuerdos”.

Mientras tanto, yo sobrevivía, reconstruyendo mi apartamento: impartiendo pequeños talleres, racionando la comida, viviendo con el dolor constante de saber que la mitad de mi red de seguridad había desaparecido… y que se había ido a personas que parecían no extrañarla.

Al principio, esperé porque era paciente. Luego, porque tenía miedo de empezar una pelea. Al final, esperar se sintió como si se estuvieran aprovechando de mí.

Después de un año, finalmente pregunté en la cena del domingo, con voz serena:

⏬ Continua en la siguiente pagina